El desierto entre Sonora y Arizona se ha convertido en un monstruoso y cruel guardián de la frontera. Tan cruel, que uno daría la vida por no tener que morir acá... pero las muertes y desapariciones continúan.

Lectura de 24 min.

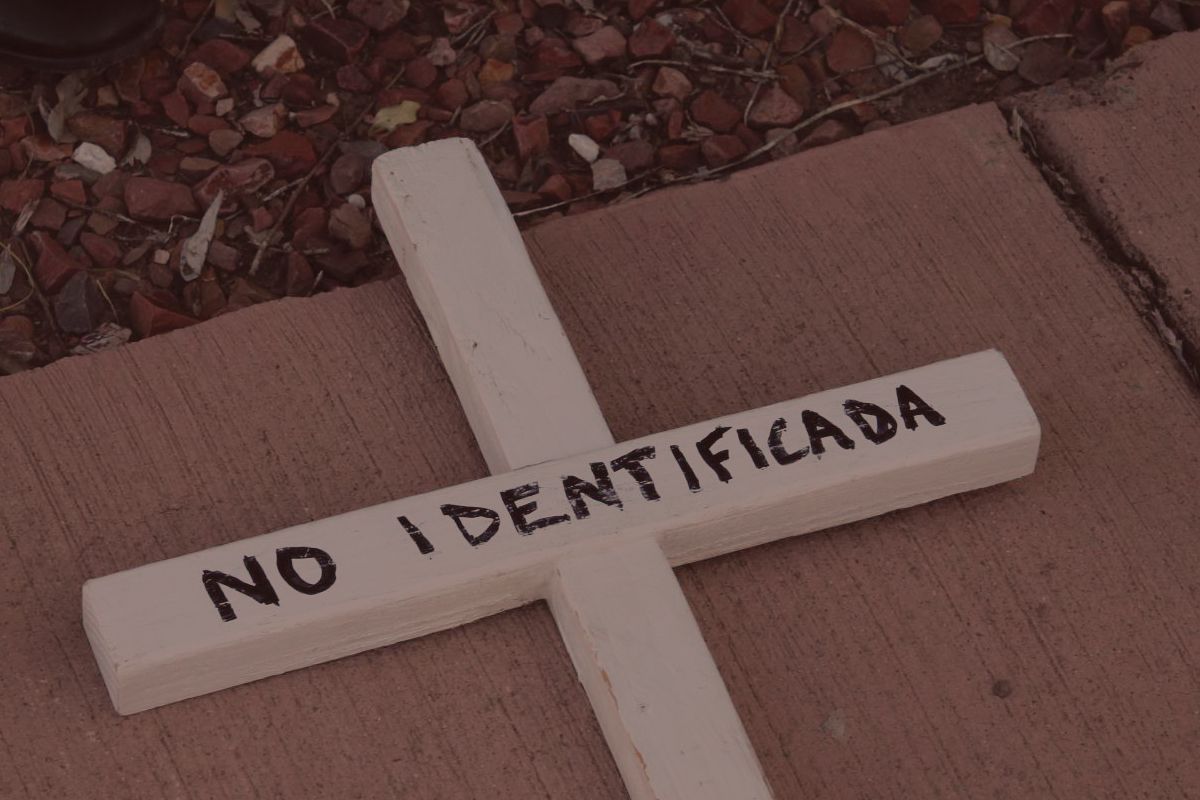

Automovilistas y peatones que hacen fila para cruzar hacia México desde Douglas, en el estado de Arizona, presencian desde hace 18 años un acto de mucho simbolismo: cada martes a las 5:15pm, un grupo que rara vez sobrepasa la decena de personas se reúne a unas cuadras del puerto de entrada Raúl H. Castro, del lado fronterizo de Estados Unidos, para colocar cruces blancas al costado de la banqueta y así iniciar una pequeña peregrinación en dirección al sur. Todas y cada una de las cruces representan a una persona fallecida en el Condado de Cochise en su intento por migrar a los Estados Unidos; algunas llevan nombre y apellido, muchas otras son anónimas. El ritual que encabeza el grupo Healing Our Borders (Sanando Nuestras Fronteras) comienza con un pase de lista en voz alta con los nombres que están escritos en cada una de las cruces, a lo que los demás responden con un “¡Presente!”.

Jocabed Gallegos es una de las personas que participan en la peregrinación de las cruces. El día que presencié su ceremonia, la vi jalando por la banqueta una pequeña carreta negra de metal con un montón de cruces blancas, mismas que sus compañeros alzan al cielo mientras gritan el nombre inscrito en ellas. Joca, como es conocida en la comunidad, dice que el desierto nos da identidad a los norteños, que nuestro árbol familiar es un cactus. También dice que en el desierto hay mucha desolación, mucho sufrimiento. Y aunque no se refiere a las altas temperaturas, sí a un infierno particular. Asegura que para los migrantes el desierto significa dejar su vida en las manos de otros sin saber qué es lo que va a pasar, que para muchos el desierto es la prueba última de fortaleza. ¿Soy fuerte o no soy fuerte?, en la respuesta a esa pregunta está el merecimiento a laborar en aquel país.

Ella llegó a Agua Prieta en 1990. Su padre, Jesús Gallegos, es pastor y por aquellos años tenía la responsabilidad de ser coordinador del Ministerio Binacional Frontera de Cristo, un ministerio de la Iglesia Presbiteriana fundado en 1984 que se ubica en las comunidades fronterizas de Douglas (Arizona) y Agua Prieta (Sonora).

En medio de una nueva crisis migratoria (más estridente que en décadas anteriores gracias a la retórica de odio de Donald Trump), Frontera de Cristo se mantiene firme en la frontera. Ya sea como última parada para los migrantes antes de cruzar a Estados Unidos o como primera estación al ser deportados, esta agrupación religiosa funge como una especie de manto protector para personas que van o vienen. Aunque existen muchas otras organizaciones laicas y de derechos humanos que protegen y ayudan a los migrantes, agrupaciones religiosas realizan desde hace décadas diversas acciones humanitarias encaminadas en su ayuda, ya sea como un sincero gesto en concordancia con los valores de su credo o como una oportunidad para predicar el evangelio.

Según relata Joca, en los estados del norte del país la Iglesia Presbiteriana de México no tenía la misma presencia que otras agrupaciones. En el sur, sin embargo, los presbiterianos aumentaron su presencia entre las comunidades más pobres. Con el objetivo de asentarse también en las comunidades más importantes del norte, se fundaron seis Ministerios Presbiterianos a lo largo de la frontera de México con los Estados Unidos, desde Baja California hasta Tamaulipas. Uno de ellos fue Frontera de Cristo.

Rechazo, marginación, desprecio

Del otro lado de la frontera, las personas de ascendencia mexicana con estatus migratorio regular tienden a culpar al migrante indocumentado de la discriminación que ellos mismos sufren por parte de la sociedad norteamericana. No sólo eso, esa discriminación parece institucionalizarse precisamente en Arizona, un estado en el que se han propuesto y aprobado estrictas leyes antiinmigrantes, como la controvertida Ley SB 1070 que fue duramente criticada dentro y fuera de Estados Unidos (en su momento, se señaló que fomentaba lo que en inglés se conoce como racial profiling, es decir, el uso de la raza o la etnia como motivo para sospechar que alguien ha cometido un delito).

En ciudades que se proclaman hermanas, como Douglas y Agua Prieta, los lazos van más haya de los negocios y el comercio; los lazos familiares son fuertes, pero incluso dentro de las mismas familias se suele rechazar y menospreciar al migrante con estatus irregular. La vía legal, tener papeles, suele ser visto como el único esfuerzo “respetable”.

Pero no siempre fue así. El tema migratorio no se percibía como un problema, al contrario, incluso se veía como una herramienta funcional para épocas de necesidad. El ejemplo más simbólico es el mítico Programa Bracero, una iniciativa binacional entre Estados Unidos y México producto de la escasez masiva de mano de obra estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. El programa sobrevivió un par de décadas hasta que se evidenciaron abusos a los derechos humanos (explotación laboral, sueldos bajos, alojamiento inadecuado, prácticas discriminatorias).

La historia tiende a repetirse. Aquellos que logran cruzar pero mantienen un estatus ilegal, suelen sufrir abusos laborales y discriminación: They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people... El problema se agrava al momento de ser deportados; de este lado de la frontera, el Estado mexicano se ha visto rebasado –ya sea por incapacidad, complicidad o negligencia– para atender a cientos de miles de migrantes que son dejados a su suerte en las calles, un vacío que el crimen organizado ha capitalizado.

No hay cifras exactas, pero se estima que desde 1998 más de 3 mil migrantes han muerto en el desierto de Sonora y Arizona. Y se estima que más de 2 mil personas (o cuerpos) siguen desaparecidas. A esto habría que sumarle los migrantes fallecidos de California, Nuevo México y Texas.

Las otras cruces en tierras extrañas

«Lo que el gobierno (de Estados Unidos) está haciendo aquí», me dice Álvaro Enciso, «es forzarlos a irse por lugares más difíciles, por las montañas, por las partes del desierto más áridas y más peligrosas. Están usando al desierto, a la naturaleza, que es neutral, como el verdugo para matar gente. Porque pensaron que al morirse unos cuantos los demás iban a decir que ya no, pero no entienden las ganas, la necesidad, la desesperación de alimentar a su familia, de buscar un futuro mejor».

Enciso dejó Colombia para ir a los Estados Unidos a mediados de los años sesenta —como residente legal— para estudiar una carrera universitaria en Nueva York. Su historia personal ha sido, de cierta forma, privilegiada para un latino. Inclusive en los ochenta, durante los años en que se llevó la reforma migratoria de Reagan, trabajó para el gobierno estadounidense como experto en cultura latinoamericana. En el 2011, después de jubilarse, se mudó a Tucson, Arizona, para dedicarse al arte. Conoció a un grupo de samaritanos que recorren las rutas de migrantes para limpiar la basura y dejar depósitos con agua potable en los senderos utilizados por los migrantes. Comenzó a asistir a los recorridos de manera periódica y decidió combinar esto con su labor artística: empezó a conmemorar a los migrantes muertos sembrando cruces.

Con su propia peregrinación, Álvaro ha sembrado 550 cruces (hasta 2017). Desde Ajo hasta Douglas, desde la frontera hasta Phoenix, cada semana viaja con un grupo de ayudantes a los lugares más áridos del desierto para sembrar cruces rojas –y de otros colores– de 42 pulgadas de ancho y 23 de largo. A diferencia de las cruces que instala Healing Our Borders en el puerto de entrada, la mayoría de estas cruces no las va a ver nadie. Están en lugares muy remotos, me aclara, difíciles de llegar. Nadie va a caminar ahí para verlas. La idea de pintar las cruces de color rojo se le ocurrió cuando vio un mapa del desierto que marcaba los lugares donde se habían encontrado los cuerpos sin vida de migrantes. En el mapa había zonas en que los puntos estaban tan pegados, que parecían simplemente una mancha roja gigante sobre Arizona.

Si la peregrinación de Joca y el personal de Frontera de Cristo es asumida desde un sentido religioso, la de Álvaro se entiende bajo un significado laico (el de una persona que anda por tierras extrañas). Aunque, en esencia, ambos comparten una misma misión: honrar la memoria de los latinos fallecidos en su búsqueda del sueño americano (aunque en décadas recientes ese sueño no sólo tiene que ver con el de la búsqueda de oportunidades y trabajo, también tiene que ver con un anhelo de supervivencia por la situación de extrema violencia que viven en sus localidades).

La compasión y la piedad también tienen que existir fuera de la religión, me dice.

Su teoría es la siguiente: «Para mí el símbolo de la cruz tiene algo muy interesante en el momento en que las voy a poner al desierto, porque antiguamente, en el imperio romano, usaban la cruz para crucificar a la gente, a los criminales y ladrones, para matarlos, era el instrumento de muerte en esos tiempos. Hoy para mí es todo lo contrario. Se utiliza para honorar a aquellos migrantes en busca de una vida mejor. Pero la cruz tiene algo que me interesa aún más: el lugar donde una línea horizontal se encuentra con una línea vertical; cuando estamos vivos somos verticales, y cuando estamos muertos somos horizontales. En ese punto, en ese momento en que se unen las dos líneas, es el momento en que Latinoamérica se encuentra con los Estados Unidos y ahí, en ese punto, es en donde casi siempre pierde Latinoamérica. Ese punto donde se unen las dos líneas es donde existe realmente para mí la compasión, la piedad, la empatía. Es lo que me interesa, porque es lo que quiero mostrar a la gente, a mi manera, porque en lugar de cerrarles las puertas deberíamos abrirlas, en lugar de agrandar los muros deberíamos hacer puentes para que la gente pueda cruzar y trabaje aquí, porque aquí se necesita el trabajo de toda esa gente. En Estados Unidos es esencial toda esa gente».

El monstruo guardián

De acuerdo a algunos testimonios informales, a finales de los noventa los coyotes cobraban entre 250 y 500 dólares por persona para cruzar la frontera de forma ilegal desde Sonora. Hoy uno se puede encontrar con tarifas que varían de forma desproporcionada, dependiendo del punto de cruce y del destino. Además, el negocio ofrece una "garantía" al migrante: si lo deportan, independientemente de que haya sido lejos del lugar de donde se intentó cruzar en primera instancia, se reporta el caso a una casa de seguridad en el lado mexicano (el registro incluye fecha de cruce y guía, entre otras cosas) y se le ofrece una nueva oportunidad de cruzar por el mismo pago inicial. Si el migrante se dirige, por ejemplo, a Phoenix, el cobro por persona puede ir de 3 mil a 5 mil dólares. En cambio, si la persona se dirige a Chicago (que, pese a la lejanía, es uno de los principales destinos) la tarifa varía de 6 mil a 8 mil dólares.

El desierto se ha convertido en un monstruoso y cruel guardián de la frontera. Tan cruel que uno daría la vida por no tener que morir acá. A veces calienta tanto el sol en este desierto que no se alcanza a ver ni un sólo pájaro volando... pero los peregrinos siguen su lucha. Si cae uno, se siembra una cruz; los que vienen atrás se persignarán al verla. La migración continúa. De poco sirven la Patrulla Fronteriza o los minutemen shooters: la migración es más antigua que las religiones. Todos somos peregrinos en tránsito, queramos o no.

El cruce por este desierto se ha convertido, en cierto sentido, en una de las peregrinaciones más peligrosas del planeta. Las cruces blancas que Joca y sus compañeros alzan al cielo, así como las cruces rojas y de otros colores que Álvaro y sus ayudantes siembran en lugares inhóspitos del desierto, son recordatorios de esta tragedia.

A casi 30 años de haber iniciado con la peregrinación de las cruces de Douglas, Arizona, pienso que este ritual está condenado al olvido de la rutina. Los autos pasan de largo. Algunos saludan a los peatones en su misión, pero otros voltean la vista hacia otro lado. Hay quienes incluso le suben el volumen a la música de su auto. A pesar de su esfuerzo, el rechazo al migrante y a todo lo que tenga que ver con la migración es un sentimiento común en la frontera.

Pese a reformas y muros, el andar por tierras extrañas y desérticas está lejos de desaparecer. En la verdadera peregrinación de las cruces, por los senderos de este desierto, cada migrante carga su propia cruz.

Las peregrinaciones de las cruces

Quintero

19.abr.18